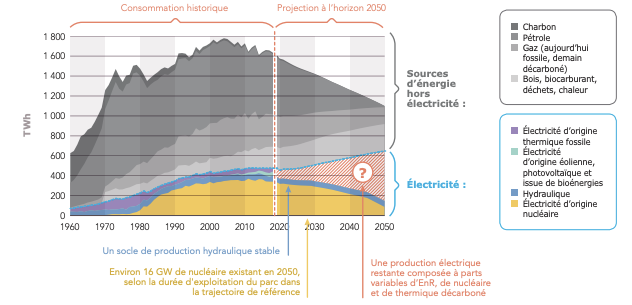

Une tribune que je publie aujourd’hui dans le journal “alternatives économiques” suite à la publication des scénarios de RTE sur nos futures mix énergétiques à l’horizon 2050. Mes principaux messages : (1) la vraie contrainte n’est pas économique, mais plutôt sur les rythmes de développement, pour toutes les technologies. (2) il faut lancer des EPR2 dès maintenant et se donner le rythme du N1 sur les EnR jusqu’en 2035 : 3 GW/an de photovoltaïque, 1 GW/an d’éolien en mer, et un peu plus de 1 GW/an d’éolien sur terre. (3) En 2035 nous aurons alors les éléments et la liberté de choisir entre N1, N2 et N03 (et la variante ré-industrialisation). (4) ça n’est pas une bataille où une vision doit gagner en écrasant une autre, nous avons surtout besoin de faire société autour d’un projet commun. Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité RTE a publié aujourd’hui son étude des alternatives pour notre futur système énergétique [RTE-25-10-2021]. Dans l’objectif de neutralité carbone en 2050, l’électricité qui n’est qu’un quart de notre consommation finale d’énergie aujourd’hui y comptera pour 55%. De nouveaux usages moins carbonés y prendront place : le véhicule électrique, la production d’hydrogène pour l’industrie, ou encore les pompes à chaleur. L’efficacité de ces systèmes, combinée à des mesures de sobriété permettront de diviser presque par deux la consommation finale d’énergie et la consommation d’électricité, aujourd’hui autour de 450 TWh/an, pourrait alors monter à 650 TWh/an.

Cette étude qui se concentre sur le système électrique n’arrive pas aujourd’hui par hasard, ces nouveaux usages de l’électricité et le vieillissement du parc nucléaire pourtant bas carbone imposent des décisions fortes. Construit presque entièrement entre 1975 et 1990, il a aujourd’hui 35 d’âge moyen et personne ne peut dire quels prolongements seront possibles sans problèmes au-delà de 50 voire 60 ans. Fermer trop tôt une centrale bas carbone et rentable est problématique, mais ne pas anticiper suffisamment un besoin de remplacement l’est encore plus. D’autant que même en passant sur les causes singulières de l’échec de Flamanville, il faut reconnaître que notre capacité industrielle à construire n’est plus celle des années 70, et qu’une partie de l’industrie nucléaire va être assez occupée dans les années à venir à opérer et rénover le parc actuel.

Même en prenant des décisions aujourd’hui, il n’y aura pas en dehors Flamanville, de nouvel EPR connecté au réseau avant 2035. A plus long terme, si un prolongement à 60 ans est possible pour certaines centrales, on peut envisager de remplacer l’intégralité des 63 GW. On parle ici de l’équivalent de 40 EPR, mais il pourrait y avoir des SMR autour de 2040 si ces petites centrales tiennent leurs promesses. Ce renouvellement intégral du parc implique des rythmes de construction et de fermeture qu’il faut examiner soigneusement. Dans un tel scénario, nous aurions à long terme un peu plus de la moitié de notre électricité produite avec du nucléaire au lieu des trois quarts aujourd’hui. La moitié restante serait principalement obtenue à partir d’énergie renouvelable ce qui implique tout de même un développement important, dès maintenant pour soutenir la croissance de la consommation électrique, avec une multiplication par deux du rythme d’installation de centrales photovoltaïques et un maintien de celui de l’éolien. Que les experts auto-proclamés dans l’opposition gratuite aux EnR nous expliquent avec des calculs aussi précis que ceux de RTE comment ils font sans cela. Une alternative à ce scénario 50/50 est d’avoir moins de nucléaire et plus de renouvelables (EnR). Notons qu’en fonction de la place que prennent les EnR variables, il faut les compléter par plus ou moins de moyens de flexibilité : de la production à partir de gaz renouvelable (hydrogène ou biogaz), du stockage, du pilotage de la demande et des interconnexions pour que tout le monde soit certain d’avoir de l’électricité lors d’une nuit froide d’hiver au milieu de quelques jours sans vent. C’est justement le type d’analyse que fait RTE avec des méthodes très avancées, sur des centaines de scénarios météo, en tenant compte des effets du changement climatique. L’étude intègre également le chiffrage des coûts réseau. RTE a la responsabilité de l’équilibre du système et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas l’habitude de se prononcer sans mesurer le plus précisément possible les risques pris.

Pour analyser ces alternatives à l’horizon 2050, les six scénarios sont considérés. Le dénominateur commun des trois premiers, N1, N2 et N03 est la construction de nouveaux EPR (en 2050 : 8 pour N1 et 14 plus quelques SMR pour N03), et une prolongation du parc actuel à 2050 (15 réacteurs dans le N1 et 20 dans le N03). Le scénario N03, le plus ambitieux pour le nucléaire, vise 50 GW de nucléaire à long terme et devrait permettre à long terme de garder 50% sa part dans le mix électrique, avec un rythme de développement qui s’intensifie en 2040 à 2GW/an. Il est présenté par EDF comme une limite supérieur de ce que l’on peut demander à l’industrie nucléaire. Dans les trois autres scénarios, les « M », on ne construit pas d’EPR mais seulement des renouvelables, tout en prolongeant le parc nucléaire (15 réacteurs en 2050 dans le M23), sauf dans le M0. Dans ce dernier cas, le plus engagé de ces scénarios 100% EnR, le rythme de développement moyen doit être multiplié par sept pour le photovoltaïque et par deux pour l’éolien sur terre. Vu les difficultés que l’on a aujourd’hui en termes d’acceptabilité, autant dire que ces rythmes sont audacieux, voire qu’il est peut-être risqué de compter dessus.

Au-delà de la démonstration de la faisabilité technique de tous ces scénarios, les résultats de l’étude permettent une estimation du coût économique et environnemental de chacun d’eux. Pour le coût environnemental, tous ces scénarios sont compatibles avec la neutralité carbone avec des émissions très faibles. L’analyse environnementale ne s’arrête pas là et elle inclut les matériaux utilisés, les déchets, … Tous les scénarios évoqués ont des coûts économiques relativement proches, en ordre de grandeur autour de 60-80 milliard en moyenne par an, contre 45 aujourd’hui. Ramené à ce qui sera consommé qui va aussi augmenter cela donne une électricité à 110€/MWh hors taxe environ en 2060 contre 100€/MWh aujourd’hui. Cette augmentation est faible au regard de que l’on va économiser en mettant à zéro nos consommations de pétrole brut et de gaz naturel qui nous coûtaient, en 2019 environ 35 milliards d’€ d’importations. Le scénario le plus engagé sur les renouvelables est 15% plus cher que le scénario N1 qui est lui-même 10% plus cher que le N03 à 59 milliards. Ces différences ne sont pas grandes au regard des incertitudes sur les hypothèses de coûts futurs de chaque technologie. Elles devraient plutôt nous faire comprendre que la question n’est pas tant économique, mais plutôt politique et environnementale.

La vraie contrainte sur toutes les filières est sur les rythmes de développement. Dans ce sens, vu l’importance de la filière nucléaire dans le paysage économique, industriel et social français, il me semble juste de relancer le nucléaire avec quelques EPR2, pour garder les scénarios N à notre portée. Pour autant, se contenter du niveau de développement du N03 pour les EnR risque de nous fermer les portes des N1 et N2, et le N03 repose sur certains paris sur lesquels nous ne trancherons pas tout de suite : prolongement de l’historique à plus de 60 ans et rythme de mise en service de 2 GW/an à partir de 2040. A l’horizon 2035 il faut donc relancer les 6 ou 8 premiers EPR2 et s’imposer sur les EnR le rythme de développement du N1 : 3 GW/an de photovoltaïque, 1 GW/an d’éolien en mer, et un peu plus de 1 GW/an d’éolien sur terre. C’est à peu près ce qu’il y a dans la PPE et qui permet d’arriver à 50% d’EnR dans le mix électrique en 2035. Si en 2035 nous observons que les chantiers EPR2 se terminent à temps et au coût annoncé, si une partie des centrales nucléaires du parc actuel peuvent en effet être prolongées, si les SMR tiennent leurs promesses, alors les français pourront choisir de ralentir le rythme de développement des EnR au profit du nucléaire avec le N03.

Il n’y a rien de vraiment surprenant ou de radicalement nouveau dans les grandes lignes de ces résultats. Rien qui, dans les ordres de grandeur, n’ai été déjà dit plus tôt par des experts du domaine. Ce qui est radicalement nouveau c’est avant tout le fait que le gestionnaire du réseau de transport français RTE soit le principal auteur des calculs, mais aussi la méthode utilisée. D’un côté, cette méthode a mobilisé des équipes entières de RTE et des experts externes sur des calculs avancés pendant plusieurs années. De l’autre une concertation publique de grande ampleur a été mise en place, du début à la fin du projet, pour discuter les hypothèses, les scénarios choisis, les méthodes utilisées. Elle a mobilisé tous les acteurs du domaine : les politiques et les services de l’État, les industriels, des associations et plus généralement la société civile.

On peut espérer que cette étude ramène un peu de calme dans un débat où la malhonnêteté et le simplisme des détracteurs des EnR variables a pris beaucoup plus de place que l’analyse scientifique et rigoureuse. Le résultat aujourd’hui est une perte des repères sur ces questions et la disparition de l’engouement pour une transition nécessaire. Ce revirement est malheureusement exploité dans le débat présidentiel par certains politiques inconscients des réalités que nous expose RTE. Espérons que cette étude permette de dépasser les clivages stériles et simplistes qui sont devenus légion et qui nous font perdre un temps et une énergie précieuse. Ce dont nous avons besoin, ça n’est pas qu’un camp gagne contre un autre, c’est de faire société autour d’un projet clair et cohérent qui donne à chacun sa place.